Aucune particule n’a suscité autant de révisions dans les manuels que l’atome. Pendant plus de deux millénaires, les certitudes sur sa nature n’ont cessé d’être remises en cause par des expériences inattendues ou des calculs improbables.

À chaque avancée, les modèles précédents sont devenus obsolètes ou partiellement corrigés, révélant un objet plus complexe que prévu. La compréhension actuelle de l’atome résulte d’une accumulation de propositions, d’erreurs et de révolutions conceptuelles.

Qu’est-ce qu’un atome ? Définition et structure fondamentale

L’atome forme la brique élémentaire de la matière, trop petit pour être aperçu à l’œil nu, mais omniprésent, du souffle de l’air jusqu’aux étoiles lointaines. Il s’articule autour d’un noyau atomique, minuscule mais d’une densité extrême, qui porte presque tout le poids de l’atome. Ce noyau rassemble deux familles de particules : les protons, chargés positivement, et les neutrons, sans charge. Tout autour, les électrons, minuscules et rapides, filent sans relâche, dessinant un nuage instable et mobile.

L’équilibre entre ces composants détermine la personnalité de chaque atome. C’est le numéro atomique, autrement dit, le nombre de protons, qui différencie un atome d’oxygène d’un atome de carbone. Pour un même élément, le nombre de neutrons peut fluctuer : ces variantes portent le nom d’isotopes. Dès que l’atome capture ou abandonne un électron, il devient un ion : ses propriétés chimiques et physiques se transforment aussitôt.

L’image de l’atome a changé au fil des découvertes. Aujourd’hui, le noyau concentre protons et neutrons, tandis que les électrons occupent des niveaux d’énergie définis, loin du schéma rigide des premiers modèles. L’interaction de ces particules façonne la stabilité, la réactivité et la richesse des substances qui nous entourent.

Pour mieux cerner ces éléments constitutifs, voici l’essentiel de l’architecture atomique :

- Noyau : rassemble protons et neutrons, véritable centre de gravité de l’atome

- Électrons : particules négatives, au cœur de toutes les liaisons chimiques

- Isotopes : variantes d’un élément, selon le nombre de neutrons présents

- Ion : atome qui a gagné ou perdu des électrons, modifiant ainsi son comportement

À partir de cette structure de base, la matière se construit, se transforme, s’assemble et se désagrège. L’invisible ballet des atomes orchestre la diversité du monde physique et chimique.

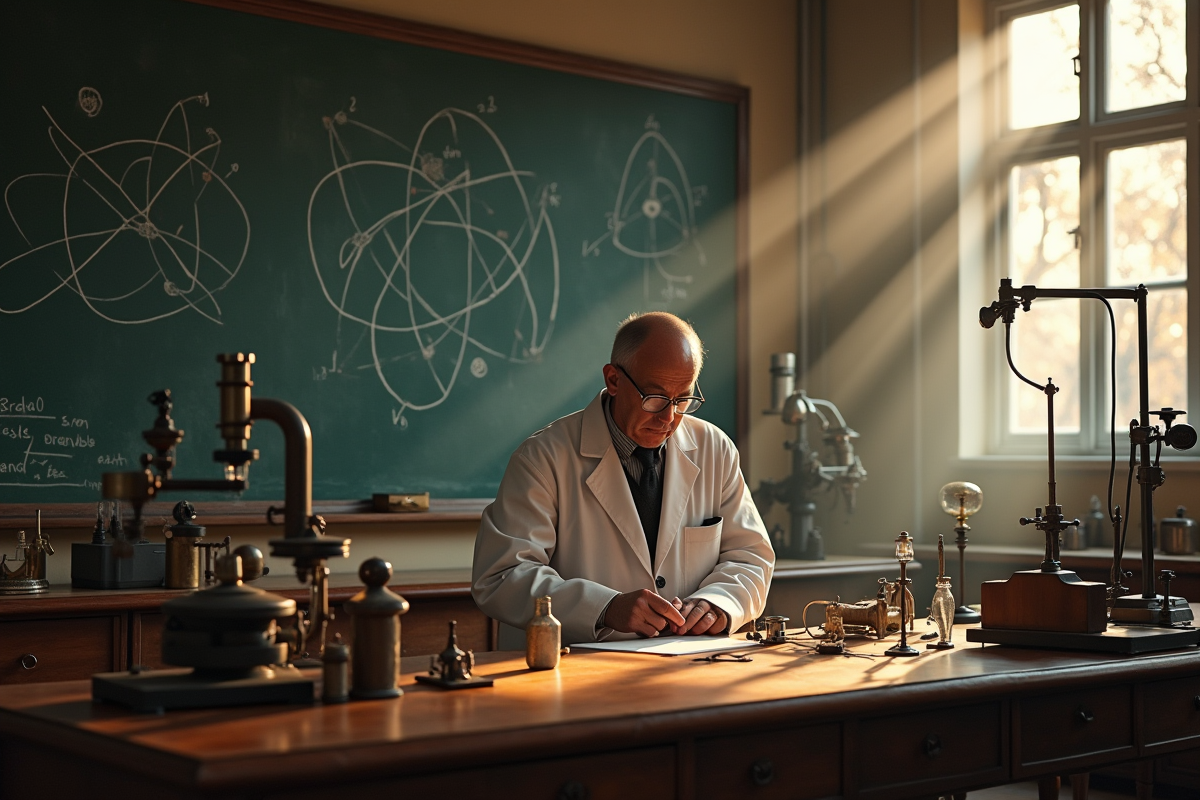

Des philosophes de l’Antiquité aux physiciens modernes : l’évolution des modèles atomiques

Bien avant que la science ne s’en empare, des penseurs grecs tels que Démocrite ont imaginé, dès le Ve siècle avant notre ère, une matière composée d’unités indivisibles : les atomes. Cette idée, restée longtemps marginale, s’est heurtée à la domination d’Aristote et sa vision d’une matière continue. Il faudra patienter jusqu’au XIXe siècle pour qu’une réelle théorie atomique s’impose dans le champ scientifique.

John Dalton, au début du XIXe siècle, propose une description moderne : chaque élément serait fait d’atomes identiques et insécables, différents selon l’élément. Mais en 1897, Joseph John Thomson renverse la perspective : il découvre l’électron et imagine le fameux modèle du plum-pudding, une sphère chargée positivement parsemée d’électrons négatifs.

La donne change encore en 1911, quand Ernest Rutherford réalise ses célèbres expériences de diffusion. Il prouve l’existence d’un noyau central, autour duquel tournent les électrons, esquissant le modèle planétaire. Niels Bohr affine cette vision en introduisant des niveaux d’énergie quantifiés, ouvrant la porte à la physique quantique du XXe siècle. Puis, Erwin Schrödinger et Werner Heisenberg, dans les années 1920, renoncent à toute trajectoire définie : ils proposent le nuage électronique, où la présence des électrons n’est plus une certitude, mais une simple probabilité.

Voici comment ces révolutions se sont succédé :

- Modèle du plum-pudding de Thomson : les électrons baignent dans une sphère chargée positivement

- Modèle planétaire de Rutherford : noyau dense, électrons en orbite, à la manière des planètes

- Modèle quantique de Schrödinger et Heisenberg : nuage électronique, où seules les probabilités comptent

Chaque étape, saluée par des prix Nobel, illustre une quête intellectuelle sans relâche : avec chaque nouveau modèle, notre vision de la matière s’est affinée, bousculée, enrichie.

Pourquoi l’atome a-t-il fasciné et transformé la science ?

L’irruption de l’atome dans le champ de la science a redéfini la compréhension même de la matière. Pouvoir observer les particules qui composent le noyau, analyser les interactions entre protons et neutrons, suivre la trajectoire imprévisible des électrons : la physique a trouvé dans l’atome un terrain de jeu inédit pour explorer la diversité de la matière et les lois qui en découlent.

La recherche sur l’énergie nucléaire a fait surgir une force colossale, longtemps insoupçonnée. La fission nucléaire, utilisée aussi bien dans les centrales que redoutée pour ses usages militaires, a marqué tout un siècle. Quant à la fusion nucléaire, moteur des étoiles, elle représente une frontière que la science ne cesse de vouloir franchir. Grâce à l’étude du défaut de masse et au calcul de l’énergie de liaison des noyaux, les chercheurs ont percé les secrets de l’énergie libérée lors des réactions nucléaires.

La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel a ouvert des horizons insoupçonnés : les rayonnements alpha, beta et gamma sont devenus des outils pour le diagnostic médical, la datation géologique, ou encore le traitement de certains cancers. Les avancées en physique des particules, régulièrement récompensées, permettent d’explorer la structure ultime du noyau, d’analyser le comportement des champs magnétiques et d’étudier la matière dans des états extrêmes.

L’atome s’est imposé bien au-delà des laboratoires : il est devenu l’instrument par lequel l’humanité a appris à décrypter, à maîtriser, et parfois à transformer de façon radicale, la réalité matérielle.

Le rôle central de l’atome en chimie et en physique aujourd’hui

Le tableau périodique imaginé par Dmitri Mendeleïev au XIXe siècle s’est imposé comme la boussole de la science des matériaux. Chaque élément chimique y trouve sa place selon son numéro atomique, c’est-à-dire le nombre de protons présents dans son noyau. Cette classification n’est pas un simple catalogue : elle révèle au contraire les propriétés, les tendances et les liens de parenté entre les atomes. La physique-chimie s’appuie sur ce tableau pour décrire, prédire et transformer aussi bien les substances pures que les mélanges qui composent notre quotidien.

Au laboratoire, chaque réaction chimique raconte l’histoire d’une recombinaison d’électrons entre atomes. Avec la réaction nucléaire, c’est l’architecture même du noyau qui se modifie : protons et neutrons fusionnent ou se séparent, libérant des quantités d’énergie impressionnantes, sous l’influence de la force nucléaire forte. Ces processus, minutieusement observés, calculés et modélisés, alimentent une quête continue où la moindre avancée peut remettre en cause les lois de la physique classique.

Pour mieux saisir l’impact de l’atome dans les sciences modernes, quelques points s’imposent :

- Le tableau périodique des éléments sert de guide pour créer de nouveaux composés

- La force électrostatique éclaire l’attraction et la répulsion entre particules chargées

- Comprendre les interactions atomiques permet d’expliquer la stabilité des éléments et des substances

La matière, scrutée jusqu’au plus petit atome, révèle ainsi une diversité et une complexité insoupçonnées. Les lois qui l’organisent, patiemment forgées au fil des siècles, sont aujourd’hui la clé de l’innovation en physique et en chimie, et la promesse de découvertes à venir, encore impossibles à imaginer.